住宅を評価する「住宅性能表示制度 |

|

|

|

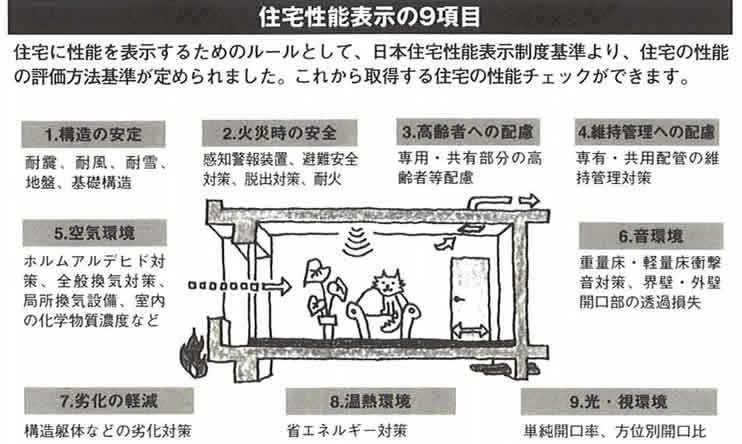

マンション選びのチェックポイントは数々ありますが、大きな判断材料になるのが、【住宅性能表示制度】です。 これは、消費者を保護するために執行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づき、2000年4月よりスタートした制度です。 売主の要請により、国土交通大臣から指定を受けた第三者機関が、定められた共通のルールに従って客観的に住宅の評価を行い、その住宅が販売されるときに、評価結果が表示されるというものです。 スタート時は新築住宅(一戸建て、マンション)が対象でしたが、2002年8月より、中古住宅も対象になっています。 第三者機関が住宅を評価するときに見るポイントは、 |

|

1、地震などに対する強さ 2、火災に対する安全性 3、柱や土台などの耐九性 4、配管の清掃や取り替えのしやすさ 5、省エネルギー対策 6、シックハウス対策・換気 7、窓の面積 8、遮音対策 9、高齢者や障害者への配慮 |

|

|

以上、9つの分野を同じ項目で評価し、たとえば、「耐震等級2」とか「単純開口率0%」などと、等級や数値で表示します。

そのため、買う側にとっては専門知識がなくても住宅の性能レベルがわかるのです。また、同じ基準で評価されるため、性能表示制度によって評価を受けたマンション同士を比較しやすく、マンション選びの判断材料にもなり得るわけです。 とはいえ、9つの分野のすべてが最高等級である必要はあるありません。すべての等級値を最高にするにはそれなりの費用が必要だし、9つの性能の中には、窓を広くして光、視環境をよくしようとすると、地震に対する強さの等級が下がる・・・・というように、相反する関係のものもあるからです。 どの性能を重視するかは、買う側の個人の問題でしょう。いずれにしても、住宅性能表示の制度を利用している自体が、売る側の物件に対する自信のあらわれととらえ、マンション選びの際のあんしん材料として、考えておきたいものです。 この制度を利用して販売され住宅にトラブルが起こった場合は、紛争処理機関が間に立って、すばやく解決策に乗り出す体制も整えられています。 この制度で評価された物件には、【住宅性能評価書】が交付され、売買契約書に添付されることになっています。 ただ、なかには、自社の評価書を添付するケースも・・・・。 正規の評価書には、設計段階で書類によって評価する「設計住宅性能評価」と、施行中に数回の検査を行って、完成時に評価する「建前住宅性能評価」の2種類があります。 いずれも、住宅性能表示制度に基づいて評価されたものには、共通したマークが記載されていますから、評価書にこれがあるかどうかもチェックしましょう。 |

|

|